La maladie de Crohn comme la rectocolite ulcéro-hémorragique font partie des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI). Ces deux maladies sont non seulement dangereuses, mais elles impactent négativement la qualité de vie du patient qui en souffre. Le diagnostic est parfois retardé, le traitement doit être administré à vie et la surveillance est indispensable. Le pharmacien a un rôle central afin de conseiller le patient pour la prévention et la prise en charge et éviter aussi toute automédication.

Alors que la rectocolite se limite aux derniers segments du tube digestif, la maladie de Crohn peut toucher toutes les parties de l’intestin, simultanément ou successivement. Cette maladie est complexe, fait intervenir des mécanismes immunitaires et est caractérisée par des périodes de poussées et de rémission, de durée, d’intensité et surtout de gravité variables.En augmentation

D’un point de vue épidémiologique, l’incidence de la maladie de Crohn est en augmentation. Au cours des deux dernières décennies, elle aurait augmenté d’au moins 30%, pour atteindre aujourd’hui 6,4 personnes pour 10.000 habitants par an alors que la rectocolite demeure stable à 4,4/100.000. En Belgique, on estime que 20.000 patients sont atteints de maladie de Crohn et 10.000 de rectocolite.

Ces maladies peuvent prendre trois formes. La première phase est inflammatoire, qui atteint l’ensemble des tuniques et des tissus de l’intestin. Une autre phase est dite fistulisante, avec donc un caractère ulcératif où l’inflammation «creuse» littéralement les tissus, pouvant provoquer la formation de fistules. Une autre encore est dite sténosante, causée par un épaississement des parois du tube digestif consécutif à la cicatrisation. Ce processus peut provoquer une occlusion intestinale.Origine inconnue

Classiquement, la maladie de Crohn se déclare au début de l’âge adulte et parfois déjà à l’adolescence, classiquement entre 15 et 30 ans, avec une propension plus grande dans la gent féminine. La rectocolite est souvent plus précoce.

Il est indéniable que des facteurs génétiques jouent un rôle dans l’apparition de ces maladies. Pour la maladie de Crohn, si un des parents est atteint, il y aura 2% de risque supplémentaire qu’il la transmette à un de ses enfants. Cependant, la génétique n’explique pas tout. Ainsi, des études réalisées chez des jumeaux homozygotes séparés à la naissance ne montrent un recouvrement que dans 20 à 60% des cas pour le Crohn et de 6 à 19% pour la rectocolite. Il existe donc des facteurs environnementaux qui influencent aussi l’apparition de la maladie. C’est ainsi que l’on explique que les MICI sont plus présentes dans les pays d’Europe occidentale et en Amérique du Nord que dans les autres régions du monde. Par ailleurs, même en Europe, il existe un gradient Nord-Sud en défaveur du Nord. On soupçonne de plus en plus notre régime alimentaire et le microbiote intestinal d’y prendre une bonne part de responsabilité. C’est d’autant plus vrai que des familles migrantes chez nous augmentent leur risque de développer ces deux maladies par rapport aux membres de leur famille restés dans leur pays d’origine.

Multiples signatures

Quels sont les signes qui peuvent faire évoquer une maladie de Crohn (MC)?

- Une diarrhée qui se prolonge ou une gastro-entérite chronique représentent environ 10 à 20 % des cas de MC débutant.

- L’apparition de fissures anales multiples, des abcès récidivants voire des fistules doivent y faire penser.

- Une douleur abdominale inexpliquée, en particulier lorsqu’elle est localisée, principalement dans la fosse iliaque droite sans que ce soit une appendicite.

- L’apparition d’épisodes subocclusifs ou occlusifs peut être révélatrice de sténose, révélant une maladie compliquée de sténose.

L’apparition de ces symptômes digestifs peuvent être accompagnés de différents autres signes cliniques comme une biologie inflammatoire, une anémie, des signes de malabsorption, une altération de l’état général ou encore des signes non digestifs comme des aphtes, des arthralgies, des troubles ophtalmologiques, mais aussi un retard de croissance inexplicable. Le mise au point tarde souvent en raison des symptômes qui peuvent paraître légers et conduire à une errance diagnostique.

La rectocolite est, en revanche, souvent reconnue plus rapidement en raison de la symptomatologie avec un syndrome rectal associant des diarrhées, des urgences fécales, des faux besoins et surtout l’apparition de sang dans les selles, ce qui induit une consultation plus rapide.

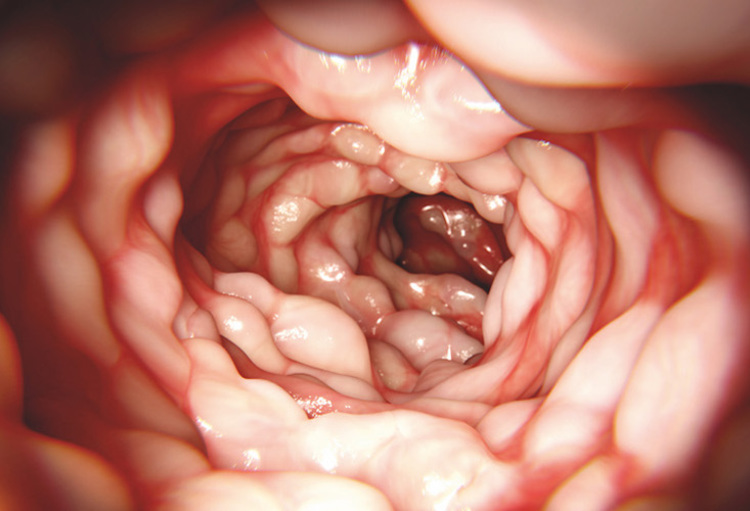

Face à de tels tableaux, le diagnostic repose forcément sur un faisceau d’arguments: cliniques, biologiques, histologiques, endoscopiques et radiologiques. Si les tests biologiques ne sont pas tous contributifs, la présence de calprotectine dans les selles lorsqu’elle est augmentée est discriminante, car elle fait soupçonner une atteinte lésionnelle du grêle ou du côlon, mais sans être spécifique. L’endoscopie constitue le passage obligé dans le diagnostic, car c’est le seul examen objectivant les lésions et leur localisation, leur sévérité et leur permettant de réaliser une biopsie.

L’entéro-IRM est devenue un examen de choix pour le suivi des patients, mais les échographies abdominales et les CT-scan abdominaux contribuent aussi à la pose du bon diagnostic. C’est surtout vrai pour la maladie de Crohn, car ces examens non invasifs permettent d’objectiver les lésions de l’intestin grêle. L’entéro-IRM est non irradiante et inscrit les lésions dans leur contexte tissulaire et anatomique.

Traiter

Les traitements actuels des MICI sont efficaces, mais ils doivent s’adapter aux plaintes et à la symptomatologie. En effet, la maladie évolue par poussées avec de grandes différences interindividuelles et même chez un seul patient. Une phase de poussées peut être suivie par une très longue phase de rémission, certains patients ne développant parfois qu’une seule poussée au cours de toute leur vie. C’est la fréquence avec laquelle reviennent les poussées qui caractérise la sévérité de la maladie.

Actuellement, aucun traitement médical ne permet de guérir des MICI. Cependant, il est possible de la rendre la plus quiescente possible afin de diminuer l’impact de la maladie sur la vie quotidienne: familiale, socio-professionnelle, etc. Les aminosalicylés dont la sulfasalazine et la mésalazine sont les molécules de premier choix dans la rectocolite; toutefois, ils ne sont plus repris dans les recommandations pour la maladie de Crohn. Cependant, pour beaucoup de spécialistes, leur emploi se justifie grâce à leur pouvoir anticancéreux.

Les corticoïdes topiques comme le budésonide sont intéressants dans la maladie de Crohn pour les lésions iléocoliques droites. La béclaméthasone est, en revanche, plus souvent utilisée dans la rectocolite en raison de sa dissémination tout au long du côlon. L’intérêt des topiques est de réduire le risque d’induction d’effets secondaires systémiques, même s’ils sont moins efficaces que les corticostéroïdes classiques comme la méthylprednisolone. Cette dernière, pour efficace qu’elle soit, engendre également une dépendance des patients aux corticoïdes. Le risque est de voir s’instaurer une automédication de la part des patients sans conscience des risques à longue échéance.

C’est pourquoi les immunosuppresseurs sont utiles, car ils sont utilisés comme traitement de fond stabilisant la maladie tout en évitant les corticoïdes systémiques. Il en existe de plusieurs types, comme le méthotrexate, les thiopurines et la ciclosporine.

Dernières arrivées, les biothérapies constituent les traitements de premier choix pour les formes inflammatoires et fistulisantes des MICI. À cela s’ajoutent encore les nouveaux traitements par immunothérapie faisant appel aux anticorps humanisés.

On n’oubliera pas non plus l’importance des traitements symptomatiques contre la diarrhée et les crampes.

Et la chirurgie?

Chaque option thérapeutique médicale doit être discutée en regard de l’autre option, chirurgicale celle-là, pour la maladie de Crohn. Cette dernière ne sera envisagée que dans les formes les plus sévères de la maladie, mais on estime qu’on y recourt dans 50% des cas après 5 ans et dans 80% des cas après 20 ans d’évolution. Par ailleurs, la chirurgie ne guérit pas toujours le patient atteint de maladie de Crohn.

En revanche, dans la rectocolite, la chirurgie a des vertus curatives, mais elle entraîne un certain nombre de désagréments, comme une augmentation du nombre quotidien de selles, mais se grève aussi de complications intrinsèques comme des infections et des pochites qui correspondent à une inflammation du réservoir iléo-anal nouvellement construit. C’est pourquoi, ici aussi, on ne recourt à la chirurgie qu’en cas d’échec thérapeutique médical ou de cancérisation. En effet, le risque de cancer colorectal est nettement augmenté dans les MICI: il est multiplié par deux après 10 ans d’évolution.

À l’officine!

Malgré une bonne prise en charge initiale et un suivi médical bien conduit, le patient peut être demandeur de conseils à l’officine. Comme on le sait, le tabagisme favorise l’apparition et l’aggravation de la symptomatologie. C’est pourquoi on conseillera toujours le sevrage tabagique: les moyens ne manquent pas et le pharmacien particulièrement bien placé pour orienter le choix du patient.

L’alimentation pose aussi souvent question. S’il n’est pas démontré que l’alimentation en tant que telle aggrave l’état du patient, il est des cas où un régime d’éviction prend tout son sens. On conseillera alors au patient de réintroduire l’aliment en question par petites touches. De manière globale, il faudra favoriser la tenue d’un régime sain et équilibré en veillant à ne pas augmenter les quantités et en mâchant bien les aliments.

Les suppléments alimentaires peuvent être utiles si certaines carences sont présentes, notamment en raison du régime d’éviction. Par ailleurs, prébiotiques et probiotiques peuvent aider à la reconstitution d’une flore intestinale saine après une cure d’antibiotiques ou un épisode inflammatoire. Enfin, on ne négligera pas non plus l’importance de la pratique d’une activité physique, c’est au moins aussi important pour le patient atteint de MICI.

Enfin l’accès aux toilettes peut poser un réel souci aux patients atteints de MICI dans leur quotidien, les obligeant parfois même à rester cloîtrés chez eux. Or, il existe des solutions, comme d’apposer un autocollant sur le devant de l’officine permettant aux patients de profiter des toilettes en cas de besoin. Par ailleurs, des applications pour smartphones existent, comme WCASAPP ou WC Finder, disponibles sous iOS et sur Google Play. Ces applications géolocalisent l’utilisateur et lui indiquent où se trouvent les toilettes les plus proches.

Les MICI constituent des maladies chroniques qui peuvent ruiner la qualité de vie des patients qui en souffrent, mais aussi de leur famille. Tous les intervenants en soins de santé peuvent lutter pour améliorer leur sort…